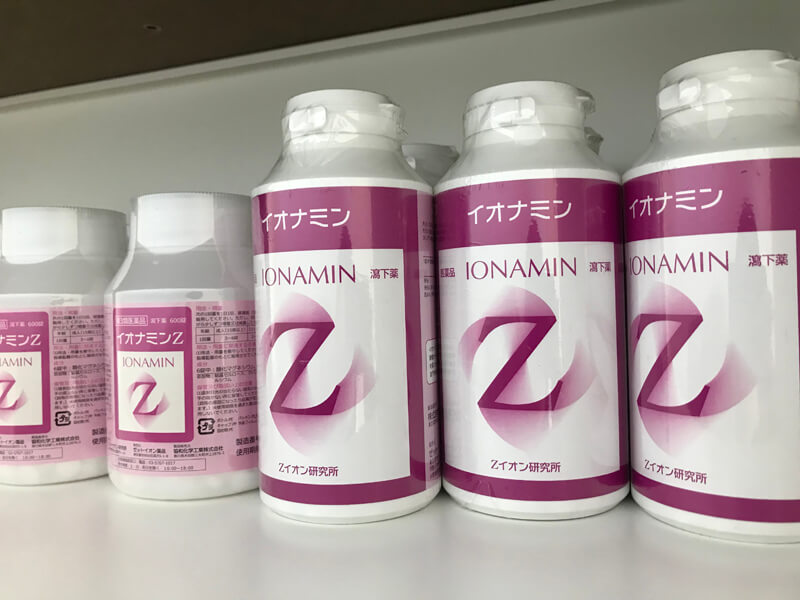

イオナミン(第3類医薬品)

お腹の痛くならない便秘薬飲んで翌日スッキリ!健康な身体づくりをサポートします。

便秘でお困りの方、便秘に伴う諸症状として腹部の膨満、腸内異常発酵、肌荒れ、吹き出物、食欲不振、頭重、のぼせ、痔にお悩みの方はぜひお試しください。

ストップ!腸内異常発酵!

今、話題の『イオナミン』とは

私たちが普通に現代生活を送っていると、どうしても様々な”毒素”がカラダの中に溜まってしまいます。

例えば、車の排気ガス、タバコの煙、ダイオキシンや水道水に含まれる塩素や野菜の残留農薬、食品添加物などなど。

これらの日常にあふれる有害な化学物質は、主に口から体内へと吸収され、便と尿の排出を通して体外へ排泄されます。

しかし、完全ではないために"毒素"は体内で蓄積を始めます。

ここで紹介するイオナミンは、主に腸に溜まった便を毒素(腸内腐敗便)と一緒に正しく排泄させることでカラダを正常に機能させ、健康な身体づくりをサポートします。

『イオナミン』は

第3類医薬品(※)です

主成分は酸化マグネシウムの化合物で、錠剤タイプになっています。

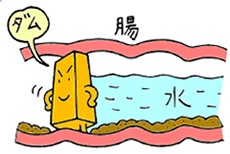

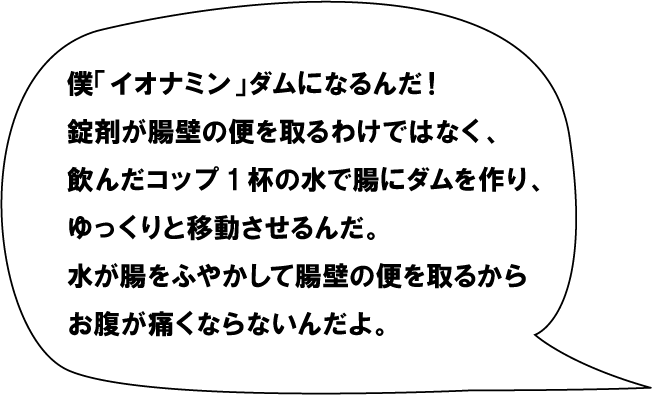

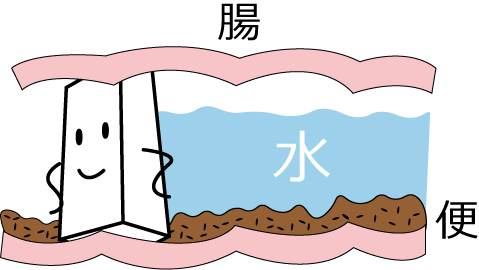

そのメカニズムは、いたってシンプル。

『イオナミン』が一緒に飲んだコップ一杯の水を「せき止める」ことで、腸壁の便で固まった部分をふやかしながら少しずつ移動して便を洗い流します。

いわば『イオナミン』が、腸内で「ダム」の役割を果たすのです。

だから錠剤が便を取るのではなく、水の力で洗い流されるといった方が良いかもしれません。

とはいえ、「錠剤」と効くとその副作用も気になるところですよね。

ところが『イオナミン』は体内に吸収されにくく、ほとんどが便と一緒に排出されます。

また、市販の便秘薬のように腸の神経を直接刺激して蠕動運動を促進し、排便を促すタイプではないので、お腹が痛くなりづらいのが特徴です。

また、飲み続けていると効きが弱くなったり、量を増やさないと出ないというような常習性もなく、安心して飲み続けて頂くことができます。

美肌再生のカギ!

イオナミンを勧める理由

美肌再生にはアウトサイドケア、インサイドケア、メンタルケアが大事です。

いくらアウトサイド(外面)ばかり磨いていても、新しい皮膚を作るのはあなた自身の身体です。

皮膚はいつも生まれ変わります。健康でないと美肌も生まれません。

健康な美肌を作るために、イオナミンを毎日飲んで身体に溜まった排泄物を出しましょう。

腸内がきれいになると、自律神経のガソリンと言われているイオンが吸収されやすくなります。

イオンは普段の食事から摂ることができますが、腸壁が目詰まりを起こしているとせっかくのイオンが腸壁から吸収されることなく体外へ排出されてしまいます。

自律神経が正常に働くと、調子の悪いところに対して自然治癒力が働きだします。

このため、当サロンのお客様にも実践して頂いております。

特にのぼせ・肌荒れ・吹き出物など、お肌のことでお困りの方が実行して頂くと効果的です。

私も勧めています

船井幸雄先生のホームページ

「今月のほんもの」で紹介されました。

株式会社船井総合研究所

株式会社船井総合研究所船井幸雄(ゆきお)名誉会長

1933年大阪生まれ。1970年に(株)日本マーケティングセンター設立。1985年、同社を(株)船井総合研究所に社名変更。1988年、経営コンサルタント会社として世界で初めて株式を上場。

(株)船井会社の会長、(株)船井総合研究所、(株)船井財産コンサルタンツ、(株)本物研究所、(株)船井メディアの最高顧問を歴任し、グループ会社の象徴的存在であった。

著書およそ400冊。

2014年1月19日、肺炎のため逝去。

イオナミンの服用方法

美肌作りのファーストステップ。

毒素は外に排出しましょう。

医薬品・医療機器等法に基づく表記

医薬品のリスク区分表示

第3類医薬品

用法および容量大人、1日1回、3~6錠を就寝前に服用すること。ただし初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量または減量すること。

成分

1錠中:重質酸化マグネシウム330mgを含む

効果・効能

便秘

便秘に伴う次の症状の緩和:腹部の膨満、腸内異常発酵、肌荒れ、吹き出物、食欲不振、頭重、のぼせ、痔

使用上の注意

- 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談すること。

- はげしい腹痛または悪心・嘔吐のある人

- 腎臓に障害のある人

- 妊婦または妊娠していると思われる婦人

- 医師の治療を受けている人

- 心臓に障害のある人

- 高マグネシウム血症の人

-

服用に際して、次のことに注意すること。

- 本剤は、定められた用法、容量を厳守すること

- 次の薬剤とは同時に服用しないこと。他の嚥下剤(下剤)

-

服用中または服用後は、次のことに注意すること。

- 本剤の服用により、激しい頭痛、嘔吐等があらわれた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談すること

- 1週間くらい服用しても便秘の改善が見られない場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談すること

-

保管及び取り扱い上の注意

- 小児の手の届かない所に保管すること

- 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しいところに密栓して保管すること

- 誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないこと。

医薬品製造承認番号(57AP)第2155号

製造販売元:Zイオン研究所 東京都世田谷区上用賀5-21-17

店舗販売業における掲示

ア 店舗販売業の店舗の管理及び運営に関する事項

- 許可業種:店舗販売業

許可番号及び年月日:保生薬第2449号 令和7年3月25日~令和13年3月24日 - 氏名:有限会社ヌーベル

店舗の名称:ヌーベルコスメティック

所在地:東京都大田区北千束1-5-2-1F - 店舗管理者の氏名:登録販売者 木村 映麻

- 当該店舗に勤務する薬剤師または登録販売者の区別及び氏名:登録販売者 木村映麻

- 取り扱う一般用医薬品の区分:第3類医薬品

- 当該店舗に勤務する者の名札などによる区別に関する説明:名札に「登録販売者・氏名」を記載

- 営業時間、営業時間外で相談できる時間:月~土曜日 10:00~18:00

- 相談時及び緊急時の連絡先:03-5731-2249

イ 一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項

-

一般用医薬品のリスク区分の定義と解説

一般用医薬品はリスク別に4分類されています。- 要指導医薬品

製造販売の承認を受けてから一定期間を経過していない医薬品及び毒薬、劇薬 - 第1類医薬品

一般用医薬品としての使用経験が少ない等、安全上特に注意を要する成分を含む医薬品 - 第2類医薬品

まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含む医薬品 - 第3類医薬品

日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含む医薬品

- 要指導医薬品

-

医薬品のリスク区分の表示

一般用医薬品のパッケージ(外箱・外包)および添付文書にリスク区分を表示します。

表示方法は、印刷による表示、シール貼表示などがあります。- 要指導医薬品はパッケージに「要指導医薬品」と四角で囲み表示します

- 第1類医薬品はパッケージに「第1類医薬品」と四角で囲み表示します

- 第2類医薬品はパッケージに「第3類医薬品」と四角で囲み表示します

- 第3類医薬品はパッケージに「第1類医薬品」と四角で囲み表示します

-

要指導医薬品及び一般用医薬品のリスク区分の情報提供についての解説

- 要指導医薬品及び第1類医薬品―薬剤師が文章を用いて情報提供します(義務)

- 第2類医薬品―薬剤師又は登録販売者が情報提供に努めます(努力義務)

- 第3類医薬品―義務はないが、専門家が情報提供に努めます

-

指定第2類医薬品の陳列等に関する解説

- 第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品成分を含んだ医薬品をいいます

- 指定第2類医薬品は、パッケージに「第2類医薬品」と四角で囲み表示します

- 指定第2類医薬品を陳列する場合には、情報を提供するため設備から7メートル以内の範囲に陳列し、情報提供の機会を高めます

- 仕様上の注意の「してはいけないこと」をお読みください。使用についてご不明な点がある場合は、薬剤師または登録販売者にご相談ください

- 要指導医薬品及び一般用医薬品の陳列に関する解説

要指導医薬品及び一般用医薬品はリスク区分ごとに陳列しなければなりません。

また、要指導医薬品及び第1類医薬品は、販売する専門家のみ手に取ることが出来る陳列となります。

第2類医薬品および第3類医薬品は、他の医薬品と混在しないように陳列されています。

一般用医薬品を半橋、または授与しない営業時間は、一般用医薬品を通常陳列し、または交付する場所を閉鎖しなければなりません。 -

医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説

医薬品副作用被害救済制度

医薬品を適正な使用目的に従い、適正に使用したにもかかわらず、副作用によって一定レベル以上の健康被害が生じた場合に、医療費などの諸給付を行い、被害者の迅速な救済を図ろうとする公的な制度です。

対象となる健康被害は、昭和55年5月1日以降に使用した医薬品によって発生した副作用による疾病、傷害及び死亡です。(ただし、救済の対象とならない種類の医薬品や救済の対象とならない場合があります。)

生物由来製品感染等被害救済制度

生物由来製品を適正に使用したにもかかわらず発生した感染等による健康被害者に対して各種の救済給付を行い、被害者の迅速な旧卯西を図ることを目的とした公的な制度です。

感染給付付の対象となる健康被害は、平成16年4月1日以降に使用した生物由来製品が原因で感染等による疾病(入院を必要とする程度のもの)、障害(日常生活が著しく制限される程度以上のもの)及び死亡です。

感染後の発症予防のための治療や2次感染者などのうち給付要件に該当するものも救済の対象となります。

健康被害救済制度についてのお問い合わせ先

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

TEL:0120-149-931(フリーダイアル)

TEL:03-3506-9411(携帯・公衆電話から)

受付時間:9時~17時30分(祝日・年末年始を除く)

http://www.pmda.go.jp - その他必要な事項